概况

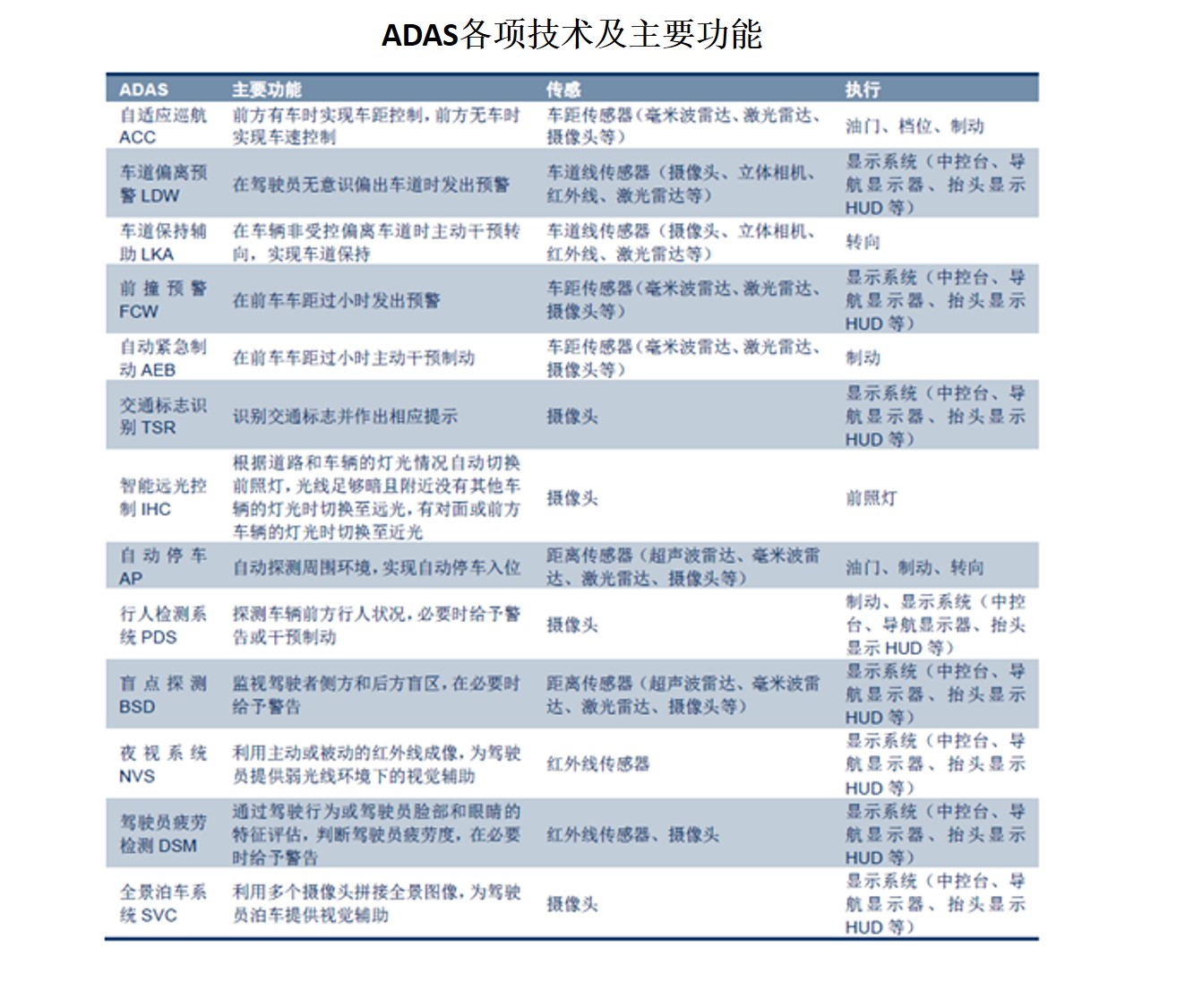

ADAS(Advanced Driver Assistance System)指高级驾驶辅助系统,核心是环境感知,是利用车上的传感器实时收集车内外环境数据并进行处理分析,进而使驾驶者在最快时间内察觉可能发生的危险,并通过被动或主动的方式进行干预的安全技术。

ADAS是实现自动驾驶的基础,汽车智能化推动ADAS的迅速发展。根据美国高速路安全管理局的定义,目前处于汽车自动化程度的第 2 阶段(共4个阶段),也就是所谓的部分自动化的阶段。在这个阶段,根据驾驶环境信息,由一个或多个驾驶辅助系统在特定驾驶工况下执行转向或加速/减速,同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务。在此阶段,作为自动驾驶基础的ADAS应用迅速发展。

相关政策

2006年8月29日,C-NCAP(中国新车评价规程)的首次碰撞实验,标志着中国汽车产品的安全性能测试体系正式建立。2012年C-NCAP首次增加了对ESC(汽车电子稳定控制装置)的加分,并在2015年提高了对 ESC 的加分。2017 年强制实施的GB7258《机动车运行安全技术条件》要求车长大于11m的客车应装备车道偏离报警系统(LDW)以及前车碰撞预警系统(FCW)。2018 年C-NCAP中主动安全的评分权重占到了 15%,并增加了关于自动紧急制动系统(AEB)与车身稳定系统ESC(Electronic Stability Control)的评分项目。

中国制造2025推动智慧辅助驾驶。2015年5月国务院发布《中国制造2025》,内容列出未来10年中国大陆要从「制造业大国」迈向「制造业强国」的战略计画,其中「节能与新能源汽车」是《中国制造2025》十大重点发展领域之一。同年9月「国家制造强国建设战略咨询委员会」发布的《中国制造2025重点领域技术路线图(2015版)》,「节能汽车」、「新能源汽车」、「智慧网联汽车」则被包含在二十三项重点创新方向之中。

2018年1月5日, 国家发改委推出《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》,目标在2020年,使得在华销售的50%上市新车都是智能汽车,并且制定智能汽车中、长期目标,将智能汽车产业定位为国家的“战略性、支柱性产业”,成立高规格的领导小组,未来汽车智能化将是必然趋势。

中汽中心“十三五”规划的实施,对汽车安全测试提出了更高的要求。由于严格的安全规范和消费者对车辆安全意识的提高可能加剧市场竞争,尤其在中国政府实施C-NCAP 2018计划后(该计划指出到2018年所有新车必须包括ADAS系统),行业内主要厂商将在研发上大量投入,以降低ADAS的成本,提高采用率,可以预计中国的ADAS市场将呈现指数级增长。

市场发展驱动因素

1、消费者的安全意识增强,对ADAS系统的认知度提高

随着汽车消费理念以及结构的升级,消费者购车时从只关注外观、空间和价格等大项参数,转变为越来越关注产品品质和驾乘体验等细节方面。据权威媒体《中国消费报》调研数据显示,安全、智能、节能已成为消费者购车时的前三大选项。而在智能化方面,虽然部分消费者对专业词汇了解不多,然而对自适应巡航ACC、自动泊车、车道偏离预警、盲区监测、全景显示、夜视等已在广泛的信息传播下有所耳闻。

2、应用车型由高向低逐步下探

技术的逐步成熟和产品价格的趋向下降,诸多车企开始将原来仅仅用在豪华车上的ADAS技术逐步向中档车、乃至小型车上渗透。这不仅在中国,包括欧洲、北美以及日本市场在内,都正在呈现此类趋势。

3、ADAS技术的逐步提升

无论是基础传感器摄像头的分辨率、雷达感应和探测距离,还是系统新技术拓展,都在发生飞跃式变化,而技术升级的周期也越来越短。

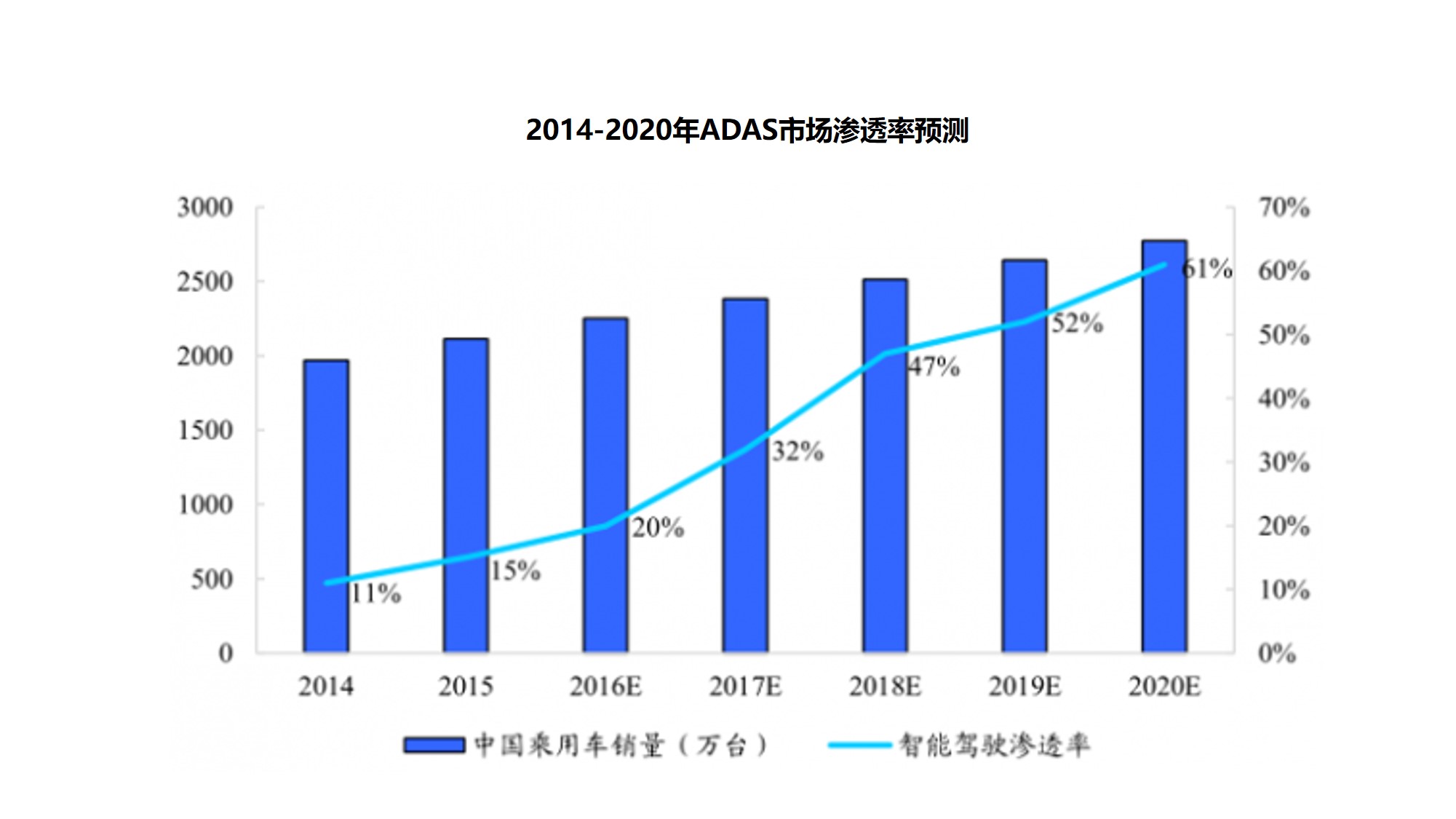

市场渗透率

根据高盛全球投资研究部门研究,全球ADAS渗透率普遍不高,欧美日渗透率只有8%-12%,而根据盖世汽车研究院测算,国内ADAS系统绝大部分功能的渗透率低于5%,离发达国家有明显差距。2015年国内ADAS系统中渗透率最高的功能为盲区监测,但渗透率仅为6.9%,相比之下,2015年美国ADAS系统中盲区监测功能的渗透率为20%左右,比例远远高于中国。

目前ADAS整体渗透率很低,我国ADAS的渗透率在2%-5%区间。根据汽车工业协会的数据,2015年渗透率为15%(单车具备任何一种 ADAS 功能即算),从行业成长周期判断,我国ADAS产业尚处于由导入期向成长期过度阶段,未来成长空间还是很大的,预计这一比重将在 2019年超过 50%,且呈快速上升趋势。

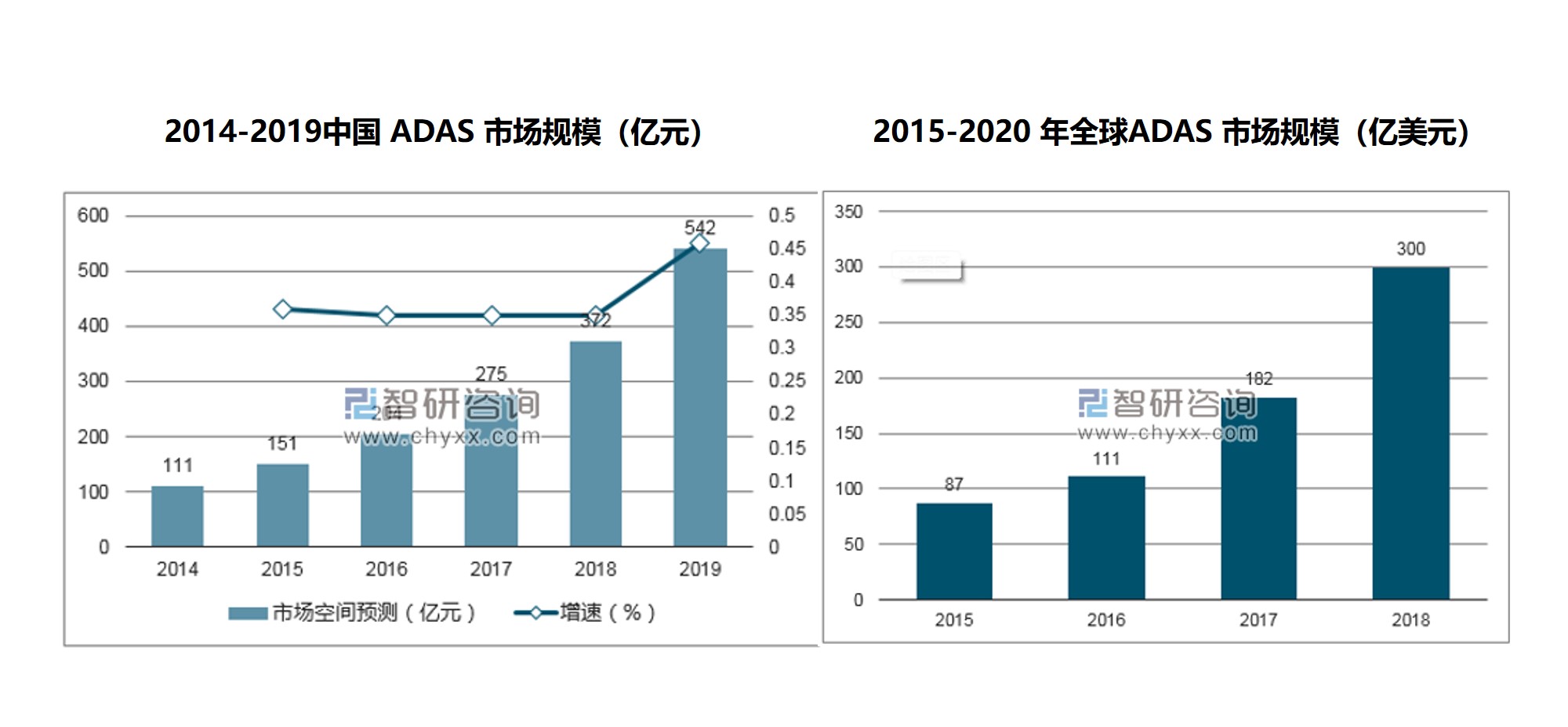

市场规模

随着车厂不断导入ADAS功能,同时叠加政府法规的助推,ADAS市场将加速成长。预计2017-2019年中国ADAS市场规模分别为275亿元、372亿元、542亿元,增速为34.8%、35.3%、45.7%,呈加速发展态势,预计至2020年中国ADAS市场将占据全球30%的份额。

产业链

ADAS产业链关键节点可以分为感知、决策、执行三个层面。“感知”环节即由摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等各种传感器完成数据采集,再传输给各类传感器所对应的ECU(电子控制单元)进行数据的分析及处理,各类ECU将处理结果发送至决策微控制器(MCU),MCU将各类ECU发送的处理结果综合之后再向各类汽车系统(例如刹车系统、传动系统等)发出控制指令,最终接受到控制指令的汽车系统将指令予以执行,从而完成整个ADAS系统的功能。

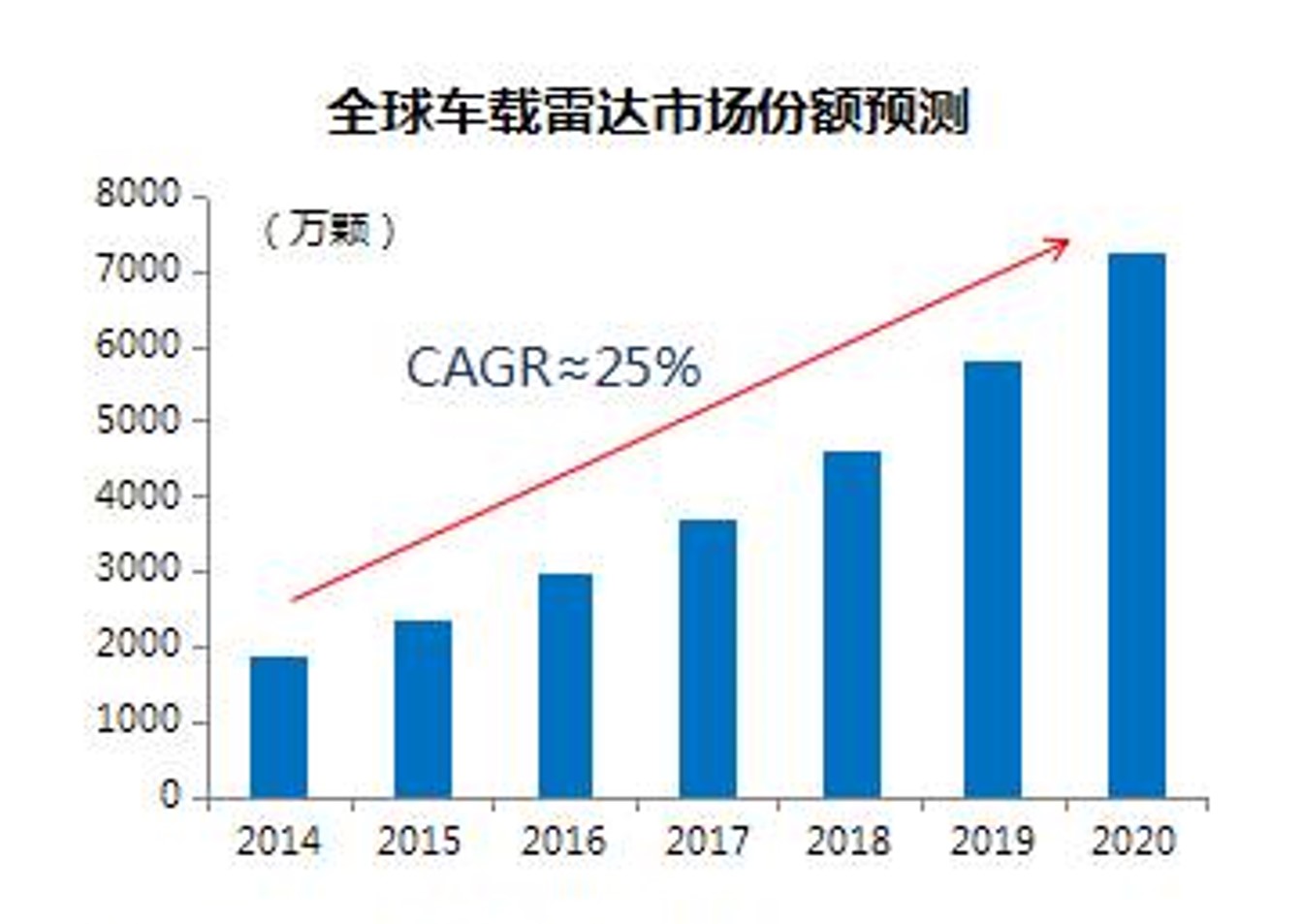

感知层依靠传感器实现。目前ADAS主要采用的传感器有摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外夜视和超声波等,可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量,通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。一个完整的自动驾驶系统需要尽可能多的感知硬件参与,能够保证信息采集足够全面以免做出错误决策。

大部分ADAS采用摄像头+雷达的组合方式,以实现雷达测距与摄像头图像识别功能的互补。主动式与被动式红外夜视系统是两种主流的技术路线。主动式通过CCD接受物体反射的对应敏感频谱成像,而被动式的红外焦平面探测器接受物体的红外辐射成像,两者各有优势,将在较长时间内共存。

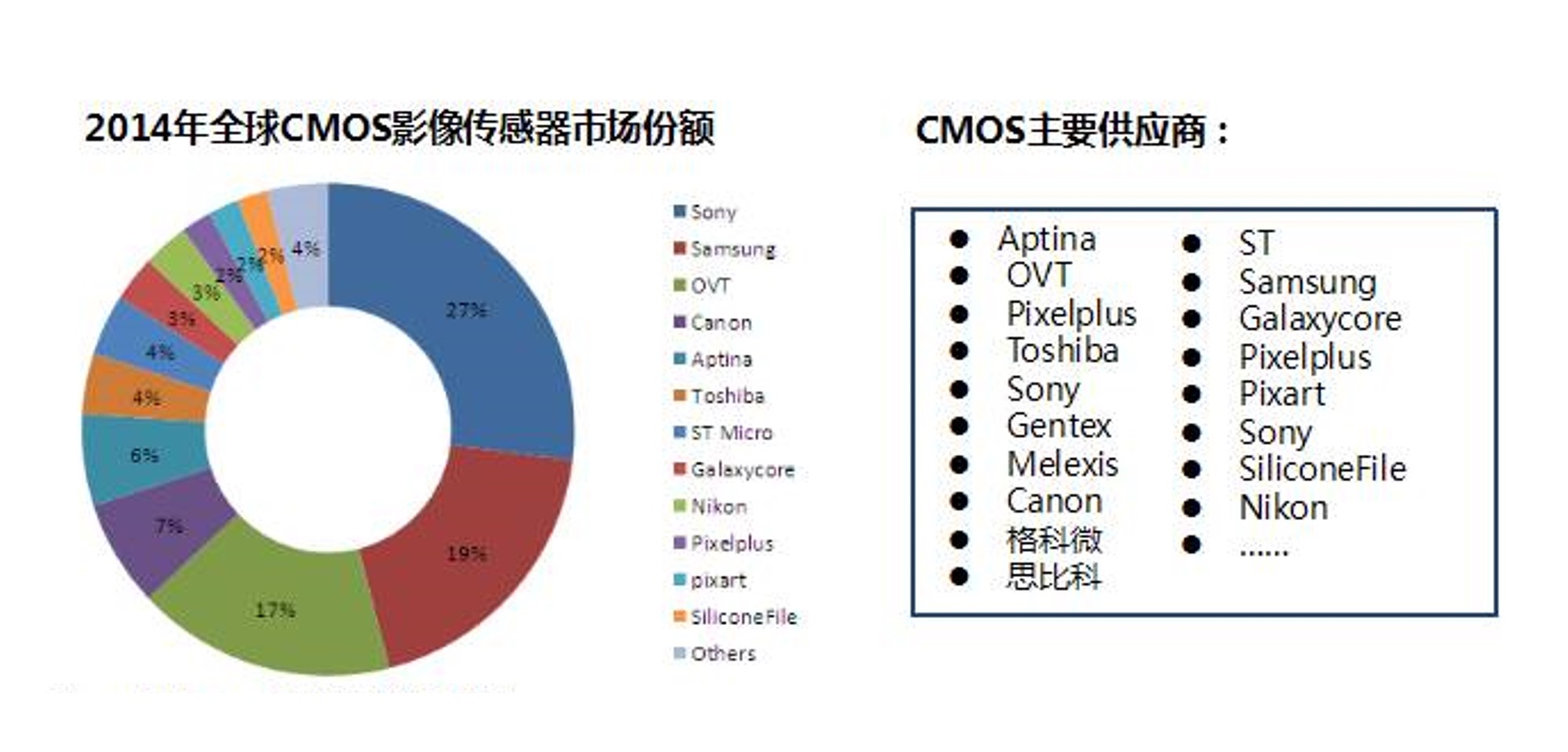

车载摄像头主要有前视(安装在挡风玻璃上)、侧视、后视摄像头,其中前视摄像头是ADAS使用频率最高的摄像头,用以完成PCW行人探测与防撞警示、LDW车道偏离预警、TSR道路交通标志识别等功能。摄像头镜头的主要企业主要有舜宇光学、大立光精密;CMOS传感器主要企业有Sony、三星、OV、Aptina、东芝等;DSP数字信号处理企业主要有TI、华为海思、安霸、ADI、安森美;模组供应商主要为Sony、麦格纳、松下、法雷奥、MCNEX、同致电子等。

CMOS作为摄像头的核心部件,价值约占整个摄像头的三分之一。据相关机构预测,全球车载CMOS传感器市场规模到2020年将达到8亿美元。Sony在全球CMOS传感器领域常年占据市场份额第一的位置。凭借其在CMOS积累的深厚技术,加上收购了Toshiba影像传感器业务,其市场份额有望进一步扩大。

2、决策

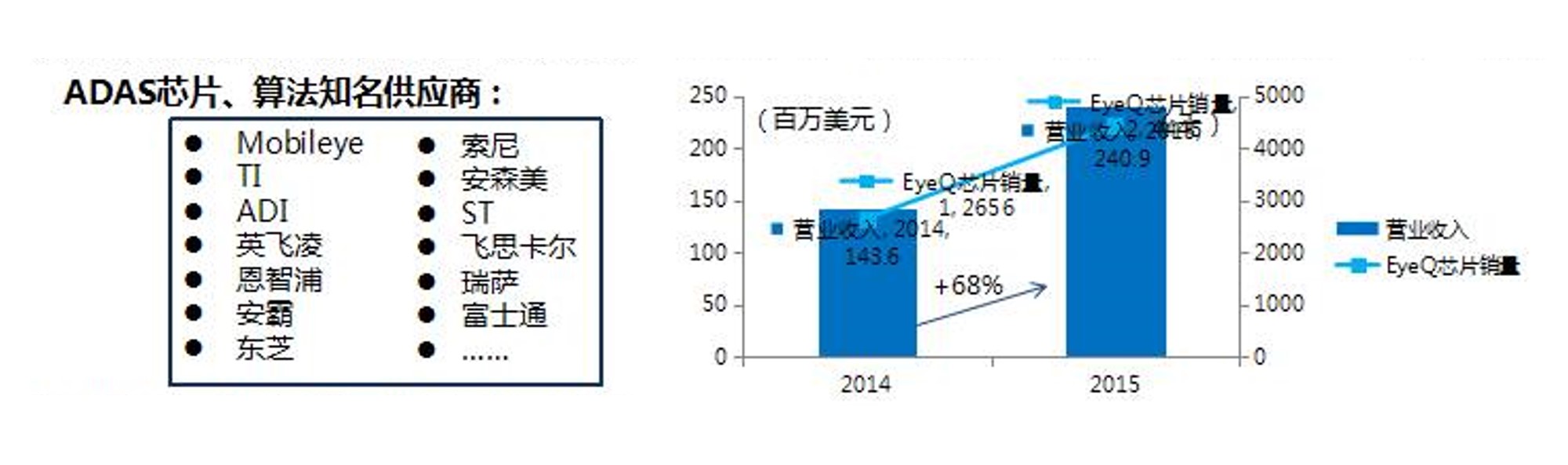

芯片和算法是ADAS的核心,是系统可靠性、准确度的决定性因素,行业集中度很高。主要包括摄像头/雷达测距、行人识别、道路交通标志识别等,针对前装应用的可靠性要求高,需要进行大量的场景测试与标定,其中雷达标定的门槛最高。

在ADAS芯片算法处理领域,需要解决的是对传感层的采集数据进行处理,从而完成行人、交通标志、距离速度等识别探知功能,以进一步判断执行层的行动。以色列公司Mobileye以单目摄像头实现ADAS功能,处于行业绝对领先地位,其以EyeQ图像处理芯片系列产品占据70%以上的市场。

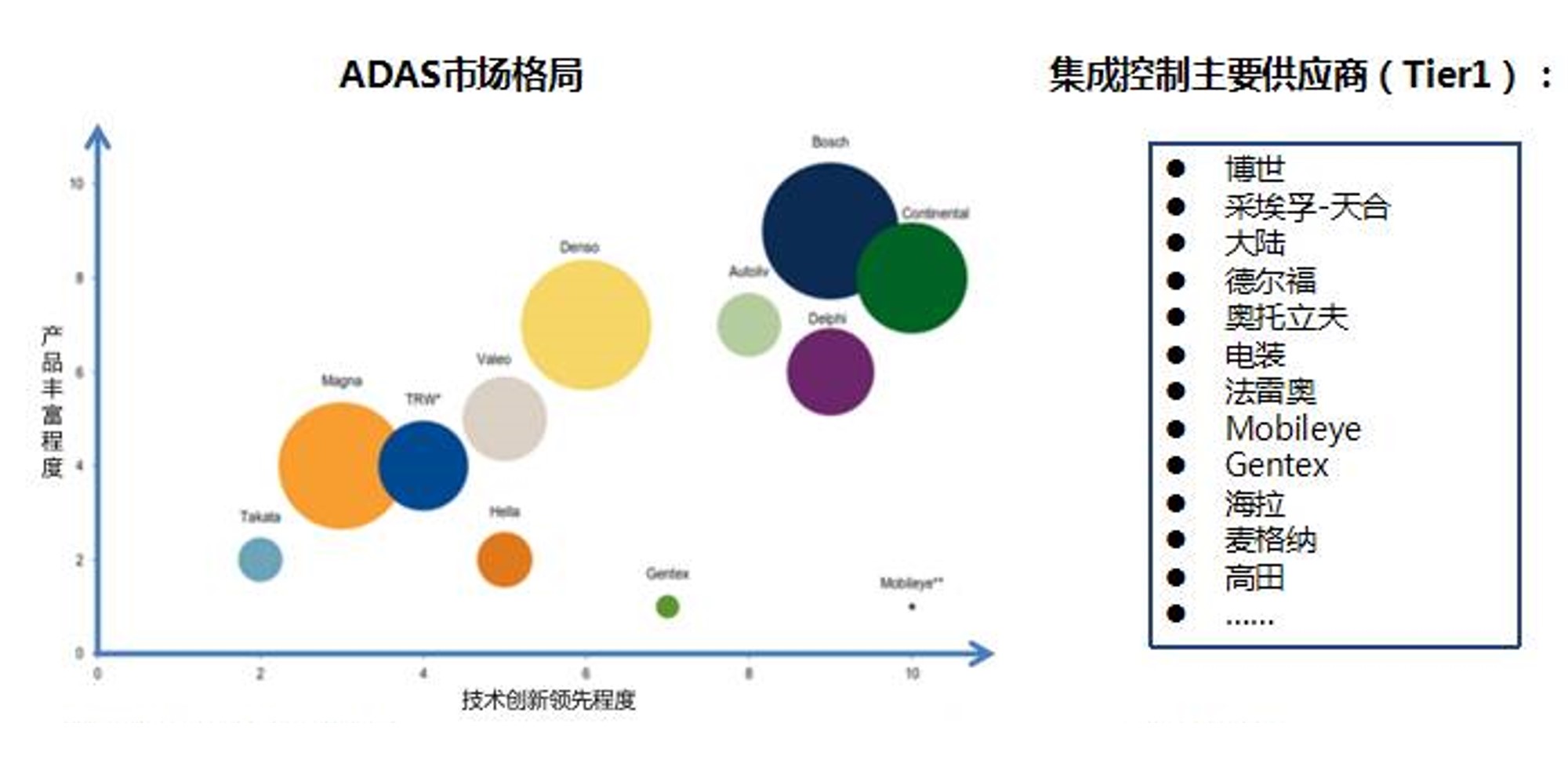

目前在ADAS集成控制领域,市场份额主要由实力强大的Tier1占据。以博士、采埃孚-天合为代表的Tier1依靠其积累的深厚的底盘控制技术(如AEB自动紧急制动、ESP车身电子稳定系统),加上丰富的OEM代工生产合作资源,在集成控制领域具有先发优势。根据美林证券从ADAS产品丰富度、技术创新能力两个维度分析,博世、大陆集团和采埃孚-天合处于行业领先地位。

ADAS系统通过传感器获取数据,主芯片完成判断后,初级应用通过声音、图像、振动对驾驶者进行警示。与电子控制功能结合后,逐渐进化到对车辆的自动控制。在执行层面,目前国内部分厂商已经完成技术突破,进入量产阶段,比如拓普集团的IBS(智能刹车系统)已经完成路试,正在优化算法,预计2018年量产;万安科技的EBS(电子制动系统)已经完成测试,将进入量产阶段。

行业主要龙头

目前国内ADAS产品供应链受国际厂商掌控。Frost & Sullivan统计中国大陆的ADAS市场发现,有72%的市场是被BMW、Daimler、GM、丰田(Toyota)、Volkswagen五家国际品牌车厂的车款给占据,而其主要的零组件厂商亦来自于博世(Bosch)、Continental、TRW、Autoliv、Denso、Delphi等国际大厂。从整车厂到零组件厂,ADAS的产品供应链几乎被国际厂商给掌控。

国内自主品牌对ADAS系统的真正装配在2013年前后,那时所有市场份额基本被国际零部件商瓜分了,本土多只能后装市场“玩”。目前,国内也已涌现出一批进行ADAS系统研发生产的本土企业,但是大部分产品均面向后装市场(好帮手、九五智驾),只有恒润公司、东软等少数几家初步进入前装市场。本土企业所提供的前装市场产品主要多是基于摄像头的ADAS系统,如车道偏离预警、自动紧急刹车等,完全依靠摄像头的感知信息。

核心技术的空心化无法真正实现ADAS系统功能适应化的落地。企业所配装的ADAS系统,由于底层核心代码针对国内复杂交通路况完全未经过匹配,仍然面临与博世、大陆同类产品相同的“水土不服”的问题,无法有效处理国内复杂交通路况及驾驶员行为特性。国内ADAS产品供应商的相关产品多是由Mobileye底层芯片的进行技术支持,底层芯片输出完整的道路环境信息,但产品的集成仅仅是附加部分诸如报警等信息的少量客户层代码,这种模式的持续带来的是核心零部件研发空心化。

大部分ADAS产品是透过进口进入中国大陆市场,主要原因是与产品成本相比,ADAS产品运输费用很低,且ADAS销售规模还不足以支撑本地生产。不过,厂商已经着眼中国大陆ADAS市场的潜在发展性,像是Bosch即看好中国大陆自动停车系统市场,而Delphi则欲与在地机构合作研发在地化产品。Technavio于2017年发布了一份中国汽车产业ADAS市场五大供货商的报告,报告指出,至2021年,博世(Bosch)、大陆(Continental)、德尔福(Delphi Automotive)、 DENSO和Mobileye,将是中国汽车ADAS市场中最具竞争力的业者。

1、博世(Bosch)

博世集团是德国的工业企业之一,是全球第一大汽车技术供应商,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业。博世以设计和制造汽车零件闻名,包括制动器,控制装置,电力驱动装置,电子装置,燃油系统,发电机,起动马达和转向系统。它有四个业务部门,即行动解决方案,工业技术,消费品,能源和建筑技术。,2012年销售额达到 674亿美元,其中在中国销售额达到274亿人民币。

2、大陆(Continental)

大陆集团是德国领先的汽车制造公司,是世界第四大轮胎制造商,也是全球领先的汽车零部件供应商之一,总部位于德国汉诺威。专门从事轮胎,制动系统,汽车安全,动力总成和底盘部件。该公司分为五个部门,即底盘与安全,动力总成,内装,轮胎和ContiTech技术部。

3、德尔福汽车(Delphi Automotive)

德尔福公司原为通用汽车公司的零部件子公司,1999年正式与通用汽车公司分离,成为一家完全独立的、公开在纽约证券交易所上市的公司。德尔福汽车以设计和制造汽车和商用车辆行业的各种产品和解决方案而闻名,在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。德尔福拥有18.5万多名员工,在世界41个国家设有171家全资制造厂、42家合资厂、53个客户服务中心和销售代表处、以及33个技术中心。其产品有助于使车辆安全,环保,并具有成本效益。该公司有四个业务部门,即电气和电子结构,动力总成系统,电子和安全以及热系统。

4、电装(DENSO)

株式会社电装DENSO CORPORATION是世界汽车零部件及系统的顶级供应商,以汽车行业的主要参与者为先进汽车技术,系统和组件设计和制造而闻名。该公司有两个业务部门,即汽车,工业和消费品。DENSO是EMS市场上最大的厂商之一,拥有庞大的产品组合,可以满足OEM和售后市场的需求。

5、Mobileye

Mobileye 是以色列一家生产协助驾驶员在驾驶过程中保障乘客安全和减少交通事故的视觉系统的公司。已投身研发 12 年并收获了前所未有的技术知识。公司在单目视觉高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的开发方面走在世界前列,该ADAS系统可以发送警报以防止事故或者减轻伤害。提供芯片搭载系统和计算机视觉算法运行 DAS 客户端功能。2017年3月13日,英特尔正式宣布,以每股63.54美元现金收购Mobileye,股权价值约153亿美元。

国内企业进入ADAS市场

ADAS产业的迅速发展让行业受到了资本市场的青睐,目前国内约有37家厂商在做ADAS,不过研发技术尚处于初期,核心功能集中在在前车预警(FCW)、车道偏离预警(LDW)、行人检测预警(PCW)这三种,做整体ADAS解决方案的比较少。另外,国内大多数厂商提供的前装服务主要还停留在控制模块服务上,即使是推整机也基本没有太多的定制化服务,无法将接口直接提供给车厂。

1、MINIEYE

深圳佑驾创新科技有限公司(英文名MINIEYE)创建于2013年,前身是新加坡政府媒体发展局(MDA)支持的高级驾驶辅助系统(ADAS)研发项目,致力于运用车载视觉感知技术汽车行业变革,为驾驶者提供安全的驾驶环境;为无人驾驶技术提供可靠的视觉感知解决方案,推动无人驾驶的普及。将深度学习和传统算法相结合,在提升算法性能的同时,保证计算复杂度的可控性。可根据合作方不同的需要提供含有不同功能的ADAS产品。主打的基础功能板块有前向碰撞预警,车道偏离预警,盲点检测预警,行人碰撞预警和前车启动提醒等。2017年4月份完成Pre-A融资,中兴合创/中兴通讯投了3000万人民币。

2、前向启创

前向启创是国内为数不多研发ADAS整体解决方案的公司,但也没有覆盖全部种类,主要提供车道偏离预警、前车避撞预警、疲劳驾驶监测、行人检测报警、限速标志识别等九种系统解决方案。曾于2014年10月获得浦软基金天使轮投资,2015年7月获亚太股份A轮战略投资。

3、创来科技

创来科技与其他ADAS创业公司最大的不同之处是他们只做车道偏离预警系统,不过未来应该会拓展。核心优势体现在硬件和软件两方面:硬件上独立开发了基于FPGA的车道偏离预警系统,无需第三方类库、也无需操作系统支持,对硬件资源的要求较低;图像预处理、图像识别模块都有自己的独到之处。

4、镭神智能

深圳市镭神智能系统有限公司是国内激光雷达行业的领导者,公司于2015年初成立,致力于向全球提供先进的激光导航避障雷达、激光成像雷达、激光防撞雷达、激光定高雷达、高精度三维激光扫描仪、激光位移传感器、激光灭蚊炮、激光灭蚊机器人、特种光纤激光器、光纤器件等产品及系统解决方案。产品广泛应用于机器人的自主导航定位与避障、汽车辅助驾驶及无人驾驶、工业自动化、安防等领域。2016年7月,“镭神智能”宣布获得近亿元的A轮融资,招商资本领投,如山资本跟投。天使轮投资方北极光创投在A轮继续跟投。2017年末完成B轮融资近亿元,领投方为达晨创投。

5、中天安驰

深圳市中天安驰有限责任公司成立于2011年,总部位于深圳市南山区大学城。公司创始人来自中科院先进技术研究院。在汽车主动安全领域所涉及的关键技术、核心算法等方面经验丰富。中天安驰拥有自主知识产权的高级驾驶辅助系统(ADAS)。成立之初就受到了资本市场的亲睐,很快获得机构投资。中国第一家独立研发ADAS算法并应用于通用平台的创新型智能汽车公司,致力于让汽车实现智能驾驶、无人驾驶。2016年A轮融资数千万元人民币,投资方为五岳资本。

6、MAXIEYE

上海智驾汽车科技有限公司(Maxieye),是一家专业从事汽车高级辅助驾驶ADAS产品与自动驾驶系统开发的高科技公司。主要涵盖的知识领域有:视觉识别算法、人工智能深度学习算法、跟踪融合算法、特征地图构建与自定位算法、路径规划、车辆控制、系统测试等。2017年智驾科技完成数千万人民币Pre-A轮融资,由理成资产和壹号资本联合领投,君子兰跟投。方创担任本轮融资的独家财务顾问。

Maxieye的前装业务主要有两大块:一是和国内主机厂共同开发项目,帮助实现 ADAS 或者自动驾驶功能。二是与 Tier1 合作,让量产车搭载 Maxieye 的单目 ADAS 功能,目前已确定两个车型项目,为其配备 LDW、FCW 功能,其中,AEB 为保留功能,还在路试阶段。在后装方面,Maxieye采用B2B模式,将产品售卖给商用车大客户、以及4S店(作为售后精品卖给准前装客户),Maxieye为其提供完整成品(包括摄像头+电路板+结构支架),同时由于后装ADAS需要较多装配、标定等工作,对此Maxieye从标定板和标定流程上进行了创新,将这一流程总时长缩短至15分钟,提高B端客户适配车型效率。

7、深鉴科技

深鉴科技是一家专注于深度学习处理器研发与推广的公司,于2016年成立,由清华和斯坦福顶尖深度学习硬件加速研究者组成。致力于成为国际先进的深度学习加速方案提供者,提供基于原创的神经网络深度压缩技术和DPU平台,为深度学习提供端到端的解决方案。目前深鉴科技在深度学习加速技术上的研究已经趋于成熟,掌握世界前沿的神经网络压缩编译工具链、深度学习处理器DPU设计、FPGA开发与系统优化等技术能力。嵌入式端与云端的推理平台更加高效、便捷、经济,现已应用于安防与数据中心等领域。2017年8月深鉴科技完成4000万美金A+轮融资,此次融资由蚂蚁金服与三星风投领投,招商局创投与华创资本跟投。公司曾于2016年获得金沙江创投和高榕资本的500万美元天使轮融资;2017年5月完成了数千万美元的A轮融资,投资方包括世界最大的FPGA芯片厂商赛灵思、全球最大的手机芯片制造商之一联发科、清华控股、方和资本,原有投资方金沙江创投、高榕资本跟投。

深鉴科技已正式进军自动驾驶领域,凭借技术优势,深鉴科技能为车企带来差异化的解决方案。公司已经完成面向自动驾驶/高级辅助驾驶领域的技术整合及商业布局,并已实现方案落地。由深鉴科技自主研发的ADAS辅助驾驶系统(Advanced Driver Assistance Systems)——DPhiAuto是基于FPGA的自动驾驶嵌入式AI计算平台,可以为辅助驾驶系统提供车辆检测、行人检测、车道检测、语义分割、交通识别、可行驶区域检测等深度学习算法功能,是一套针对环境感知技术打造的软硬件协同产品。该方案可以支持绝大多数ADAS应用算法模型对硬件的映射,并且可以在保持算法模型性能的同时,通过压缩优化大幅降低任务工作量,实现整体系统的进一步性能提升,目前已获得日本与欧洲一线车企厂商和汽车产业链一级制造供应商的订单,即将实现量产。

文章引用材料

[1]“详细分析人工智能芯片 CPU/GPU/FPGA有何差异”

http://www.sohu.com/a/131606094_470053

[2] 网信证券,“智能交通之智能网联汽车子行业分析”,2017年12月11日

[3] 民生证券,“从ADAS到V2X,智能引领无人驾驶加速前行”,2017年6月22日

[4]“2017年我国ADAS行业市场渗透率及市场规模预测”

http://www.chyxx.com/industry/201711/578295.html

[5] “解析ADAS市场的三大发展变化”

http://www.360adas.com/archives/16337